單行本

-

影片介紹

-

序即使時勢多厚今薄古,即使忘本而媚外的中國人日益增多,李白在中國的道統所佔的一席,依舊不被其所搖撼,因爲,中國,還是活着很多眞正的中國人。

由於去年肇祺出版了譜先人大作之六十支歌「歌頌流芳古到今」,於是,就被有心人賞識、熱愛,以爲獲取到了至寶。其中,尤其是譜李白之詩之歌,便受到極愛李白之諸多人士喜愛以及大力推廣了起來。這,促使肇祺,從今年四月底起,又開始翻讀李太白全集中的詩部分,共翻讀了五次,而邊選擇詩譜曲成歌,邊把千餘年來不正確之處校正過來。在這一段日子裏,肇祺所譜成歌的,上八十支,而合已納入「歌頌流芳古到今」中之十六支,則近百支。然而,經數月來的一唱再唱,淘汰又淘汰,終於僅留下了三十七支,來合「歌頌流芳古到今」中的十六支,共五十三支以成册。

詩,並不是都能譜曲成歌的,即使是樂府。加以肇祺的原則,又要成歌後絕對有用、有益於人心,因此,以能成歌的百分比而言,也就更少了。肇祺作歌,一向不藉任何樂器,只憑自己踏進了心的世界的悟境,如此而已;如今,則以恢復了本來面目的絕對感知力與表現力罷了。而一作成了歌,就煩長女璧徽唱兩三次,使肇祺得以客觀地聽它,並以心眼觀其音波的震盪,對人之心身的有用、有益程度,以及其旋律擴散音波的密度,是否在不至於招魔的標準之上。倘不是絕對不招魔,且必定有用、有益於人之心身,則長女一唱完,肇祺便立即撕破作廢它。之後,留下來的,則肇祺還要親自唱數次,來觀察其對現象界即我們在活這個人間世而外諸世界之影響。倘會使地獄靈有所騷動,則撕破作廢。其原因乃:如此,則會使安在連償界即無間地獄而外諸地獄界的地獄靈,逃出其地獄界,成魔、魔王甚至大魔王害現象界即人間世人的緣故。隨後,肇祺就把經此兩度淘汰後,尚存留着的譜曲成歌原稿靜放數小時,以觀察魔、魔王、大魔王會不會來侵;會,則又把它撕破作廢。於是,今年四月底起又譜李白之詩所成之歌,就只剩下三十七支,而合併起「歌頌流芳古到今」中的十六支,即爲五十三支了。這五十三支歌,是譜李白之詩六十六首而成的。

李白的詩,依肇祺所具資料,當今流存於現象界即人間世的,乃僅一共九一六首而已。這裏所言的詩,槪括了賦與詞。因爲,李白而後之人,旣然已使用了絕句、律詩、詞之名,則倘還使用樂府、古近體等詞句,則反而會使往後之後人,更模糊其類別。這就是肇祺所以把樂府也稱爲詩,而於宋朝已清楚地稱爲詞者,稱爲詞的理由。有意研究李白之詩之人,其實,應該對李白之詩,由愛而賞而知其詩之種種,方爲正確。當然,在這過程中,因愛其詩而導致愛其人之結果,那是很自然之事。然而,却不可因欲知其詩的吟作時間,而便鑽牛角尖似地研究其生平,如此,則不僅對自己沒甚麼好處,反而會害及後人,而受等是造孽的報應。宋朝的薛仲邕,就是因爲編了李白的年譜,而死後墮入了連償界即無間地獄,至今還在那裏受苦。試想:連並世之人的年譜,要編得正確,就相當困難了,何況宋朝之人要編唐朝之人的年譜,那怎麼會有可能具高出百分之三十的正確性呢?而其正確性不高出百分之三十,那就必墮入連償界無疑啦!因爲,編他人之年譜,只其正確性在百分之三十以下,便死後必墮入連償界六百年以上的呀!而倘再具其他不實內容,則更慘啦!根據史傳資料,又有誰能保證該資料百分之百正確?

唐朝以來,研究李白之生平之人很多,然而,其正確性却都不高。主要原因,乃因具下列六項不正確之點所致:

(一)否定了李白出生在四川青蓮。

(二)以爲李白一離開了四川後,到死都沒再返回過其四川的家。

(三)以爲李白娶了二位以上之妻。

(四)以爲李白四十歲之前到過長安。

(五)以爲李白五十一歲之前,未曾到過宣城。

(六)把李陽冰寫「草堂集」序之時間十一月,當做李白歿之月。

問題就在這六點。其他,則以其詩而論其吟作時間之點,也成爲一項偏差。那是因不知李白的行蹤與其年齡之間的關係,於是,就以李白贈其詩之某官吏其在職時間來論定該時間,這,很容易出差錯。其理由,一是該官吏在某地在職之史料不一定正確,一乃其實某官吏已不在職於某地,但李白尚不知其被調、被黜。因此,由這一項所產生的時間偏差,便很有可能差到一年以上。而李白的詩題所稱之官職,有的,又並非其人眞的在任該官職,而是李白戲尊稱它的。例如:「贈郭將軍」中的郭將軍,並非眞的是一位將軍,而是一位守衞皇宮的衞兵而已。李白所以會稱他將軍,乃只因他對李白很好:會替李白沽酒,會看顧醉酒的李白。這位郭將軍,名呌雄。

至於以李白之「書情贈蔡舍人雄」一詩中的「十載客梁園」句,而斷定離開長安後的十年之間,李白的行蹤,僅局限於河南商丘一帶,那並非正確!是的,李白眞的也待在河南商丘一帶一段日子過,但却合計不到兩年。於是,除了於詩題,在明白地表示地點外,於詩句中所用的「梁園」,可說都在當做「逆旅」二字之用。所以,在這首詩中的「十載客梁園」一句,設若把它譯成白話,那就是:「十年來,大部分的時間,我都在外頭過日子,很少在家,等是都在做逆旅之客啦!」。而把它解釋做如此,也纔會脗合李白這句詩其原意的。倘把這裏的「梁園」,只認做河南商丘一帶,則便會以爲李白離開長安後的十年,都在那裏,而沒到其他地方啦!於是,就斷定出不同於事實的結果來。因此,有關這一點,對李白之詩所用的「遷客」二字,亦不可把它只認做:「被流放」;倘這麼做,則又必定會弄錯其詩的吟作時間。在李白生年間,「遷客」二字,至少也被當做:(一)被流放者,(二)被調、被謫者,(三)流浪在外者等三個意思使用着。而由於李白總覺得他自己是一個長年遊子,於是,其心充塞孤獨感時,便會使用「遷客」二字,這和他是否在被流放夜郎,是否已脫翰林官銜無關。倘沒認識這一點,則一定會把其詩的吟作時間,只當做被流放夜郎期間,而弄錯無疑。

李白於公元七〇一年八月十一日生於四川青蓮家中;而於公元七六二年九月五日死於安徽當塗南郊。李白,並沒有死在李陽冰家中。他所以帶重病而偷偷地溜出李陽冰府邸,乃因知其將死,而不忍心讓長輩料理幼輩之後事所致。李白一生,只娶湖北安陸的許吟花一人爲妻,而只生一女一男。結婚是在他二十六歲丁卯年的四月十九日,地點是安陸。肇祺所寫的歲數,乃是足歲。由於李白很少在家,因此,其妻懷孕了,就告訴她:生下的不論男女,其乳名便呌「明奴兒」,而等他回家再取名;於是,「明奴兒」就成爲平陽的乳名,而「月奴兒」就成爲伯禽的乳名了。而「明月奴」,則李白本人在合稱其兩個孩子時的稱呼。李白在他三十四歲那年的初夏,把妻與子女安頓在山東穆陵關西北的九山。原因,是他的莫逆之交元丹丘曾告訴過他:即使天下大亂,穆陵關北一帶,絕不受影響,他希望子女平安過活;且他窮,在那裏活,則開支可少。然而,兒女長大了,其妻便往來於山東九山、江西南昌與湖北江陵之間。其所以跑此諸地,乃因她的長兄住在南昌富有會給錢;母親多病居住在江陵其二兄之家就醫需要去探病。或許就因這事實,李白纔會被後人誤其娶了數妻。不然,就是其酒後戲言,被當眞而傳開所致。

當年的蜀道,無人敢夜晚走;走蜀道,都在天亮之後黃昏之前,李白走過不僅一次,所以曉得這事實。李白的詩「蜀道難」,乃是李白四十七歲那年返回青蓮寫的,它,只是在描寫蜀道之難罷了,並不在影射當時的人物。李白返回青蓮的家,都走蜀道,而離開四川,則都漂長江。「白帝下江陵」,是那一次返家後,自白帝離開四川快到湖北江陵時,在行舟上脫口而吟出的。由於當年的蜀道無人敢在夜晚走這事實,所以,「蜀道難」中的「捫參歷井仰脅息」此句之「參」與「井」二字,不該當做星名解釋方纔正確。試想:當年的蜀道沒人敢於夜晚走,而白天又看不到星星,在這種實況下,李白怎麼會用星星來形容蜀道之險呢?又,賀知章在長安首逢李白,李白給他看的是三十七歲作的「大鵬賦」,而不是「蜀道難」。從小抱了長安志,而四十一歲一到長安見了賀知章,就給他看「大鵬賦」以明其志,而於四十三歲離開了長安,直到六十一歲病倒在當塗南郊路旁,被農夫周龍與其兒子擡回其家的李白,等清醒,便寫了也以「大鵬」起句的「臨終歌」,如此,纔使人一目瞭然其心存社稷的情愫啦!事實,就是如此。

李白所佩的劍,是其隱居在四川太華觀址的太乙劍法授師洪亮徵,臨終之前贈送給他的,時李白十八歲。洪亮徵、趙蕤、元丹丘、郭子儀、賀知章、李陽冰等六位,可說就是李白六十一載人生中直系家屬而外之很重要緣生人物。倘沒有這幾位,則李白的一生,必定有所改觀。

李白的詩,在流夜郎途中,因被雨水淋濕而損毀了很多。於是,他遇赦回到了江西九江後,就把曾寫贈、寄贈給人之詩,盡其力地去從對方抄補回來。這就是流傳到今的李白之詩中,贈送給人之詩,佔很多的原因。而當今的李太白全集中的李白之詩,則僅九一三首是李白之作其完整者;其餘,則少部分是不完整,大部分是贋品。而李白的詩,已被發現,但未被蒐集在李太白全集的,尚具三首。本册中的「別匡山」,即是其中一首。此乃李白,首次遠離家鄕之前的作品,時李白二十四歲。匡山,即是大匡山,乃李白與趙蕤初次邂逅之處,它,且是孕育成詩仙李白的搖籃。趙蕤,乃是李白書劍之師,又是李白終生的知己。也因此,當李白在揚州罹病之際,纔寫出了「淮南臥病書懷寄蜀中趙徵君蕤」中那肝腸寸斷句句的。那是李白四十六歲之年春到秋天之事。

以上寫出憑史料也難弄清楚的有關李白一生其點點滴滴了。肇祺只寫事實,肇祺所寫所說的,引句外不依史料,而單憑自己的經驗與恢復通明界即天上界本來面目其感知力,而將所知事實表現出來,僅如此而已。歷史上諸多事實,都被流傳下來的史料所淹沒了。而學術性的東西,往往又被名氣大、富權威性之人物歪曲了其事實!此乃現象界人,單憑其表面意識,來斷定已流逝之往事所造成的罪孽、悲劇。譬如千餘年來,很多人喜歡研討李白之父輩而上的祖先其動態,來論定李白之出生處是否四川青蓮。自古以來,一個人的出生處,被後人那麼熱心探討追究過的,除了李白而外,恐無第二人!爲甚麼會有這種現象發生呢?那只有一個可能。由於人都有一顆不能對己說謊之心,因此,人一對己說謊,自己便立即曉得那是謊。就是因爲人心具這麼一個被一般人稱爲良知的特色,所以,有心人,也就會不自覺地覺得:李陽冰在「草堂集」序中所寫的李白的父輩而上祖先之狀況有問題所致。不然,怎麼後人就會特別對李白如此呢?又倘非如此,則李陽冰所寫的,不是已很清楚?是的,原因在此,李陽冰所寫的,有問題!李陽冰乃是李白的族親上輩,這由李白之詩「獻從叔當塗宰陽冰」其詩題,以及其詩句「吾家有季父」、「小子別金陵」二句所寫二人之間的稱呼關係,不就很明顯?但,李陽冰却是河北趙縣人。而他,旣然是李白的族親,則其祖先就必定也是甘肅隴西人纔對啦!因爲,李白在其「贈張相鎬二首其二」中明白地寫:「本家隴西人」了呀!如此,則其較近的祖先,是否也如他寫李白似地「謫居條支」過?而他這一輩,又是否也像李白之父輩般地「神龍之始逃歸於」冀?倘於族親而又同輩之李陽冰身上,沒發生過因「謫居條支」而「神龍之始逃歸於」冀之事,則爲甚麼於同族而又同一輩之李白父親身上,就非發生因「謫居條支」而「神龍之始逃歸於蜀」之事不可呢?這一點,不就看得出,即使是李白之族親,也有沒被「謫居條支」之人?其實,李陽冰一脈,並沒有「謫居條支」之事發生。而旣然李陽冰一脈沒有,又爲甚麼李白這一脈便非有不可?何況,李白在其「本家隴西人」句裏,旣然會使用「本家」二字,那也就是在說,其一脈並非直系啦!後來,范傳正在其「唐左拾遺翰林學士李公新墓碑」序,不是寫:求李白的家譜,而李白的孫女找出伯禽所寫那十數行字,「約而計之涼武昭王九代孫也」了嗎?寫十數行而「約而計之」,那不是旁系怎麼有可能?倘是直系,則還需要寫到十數行之多嗎?又,倘是直系,則還需要「約而計之」嗎?這,豈非更證明了李白這一脈不是直系?並且,神龍元年,李白乃四歲即虛歲五歲。倘李白四歲纔跟其家人自條支逃回到了四川,則等是如今僑居外國之人回到了祖國,在這種實況下,李白怎麼有可能「五歲誦六甲,十歲觀百家,軒轅以來頗得聞矣。」呢?即使李白於「上安州裴長史書」寫的這數言中之歲數,算的是足歲,且在條支一出生,其家人早就教了他,却也還須扣去從條支逃回到四川其途中所花之時間呀!不然,難道於逃回途中,也眞的還在教、還在學?所以,單以這一點論,若說李白四歲纔歸到了本國土四川,則即使李白多天才,相信也絕對辦不到的!那麼,李陽冰又怎麼會在「草堂集」序中寫成那樣呢?問題的關鍵,就在這裏。而這,却由李陽冰於其中寫該事之那種如寫不很熟悉之人之事般的筆調,就看得出:他,並不清楚李白這一脈族親之來龍去脈。事實也就是如此。然而,他却曉得:李家的祖先,有謫居條支一帶之事;並且,也聽說過神龍之始,條支一帶之人,有人逃回來蜀。於是,他就誤認爲李白的父親,也是其中之一了。因爲,有關其父輩而上祖先之事,李白從來都沒向李陽冰提起過。李白於其將死的六十一歲那年八月底,一到當塗李陽冰府邸,就臥倒在牀上了。而在牀上,把其詩稿雙手呈交了李陽冰,麻煩李陽冰給他寫序付梓。而翌日,就偷偷地離開,而於九月五日,便逝世了。後人所說,李陽冰寫「草堂集」序時李白在,則絕無其事!也由上舉事實,所以,等李陽冰整理妥李白遺稿「草堂集」而寫好序,時間纔會已是十一月啦!關於這一點,或許有人會問:旣然李白歿於前而李陽冰作序於後,則其序中怎麼不提李白歿之事?這,理由很單純,因付梓所著,乃一件喜事,不該在序裏提及喪事;然而,他却也情不自禁地稱呼李白爲「公」了。試想:即使多尊重,若非其人已作古,否則其族親上輩,怎麼會稱呼後輩「公」呢?

又,若說李白是出生後,其一家纔從西域遷徙到四川來,是因史料有李白認識西域人所使用之文字所致,則那實在太荒謬啦!難道當今認識英文之中國人,就都變成從英國來的移民了嗎?試想:一下子採用四歲跟家人逃回四川,却即能誦六甲,且在短期間裏又能觀百家到「軒轅以來頗得聞」,然而,一下子却又說,懂西域文字,則非曾活過西域一帶不可。這種忽捧忽跌的狀態,究竟是在愛李白呢?或在作弄李白?這,豈非但使眞的愛李白之人,啼笑皆非而已?

李白的父親,並不呌李客,而是呌李本長。其所以會被誤傳爲李客,除了因被誤爲從條支一帶逃回,以至埋眞名取假名客之點外,設若還有其他說法在,則肇祺推測其因如下:李白三兄弟與一妹還小時,其父親時而會在庭院,講其曾居住在隴西的祖先故事給他們聽,時間大都是在傍晚到夜晚之間;其時,也會有鄰近的孩子們甚至大人跑來聽。所以會如此,乃因當時的山村沒甚麼娛樂,聽人家講故事,却也算是一種娛樂的緣故。於是,李白自幼便曉得其祖籍是隴西了。或許就是由於李本長的這種言行,而就被鄰近之人甚至地方人士,把他當做「客」,而導致以客爲名的結果來。除又加上這一點而外,李本長會變成李客,那就無因可想了。其實,李白一家從甘肅隴西遷徙到四川青蓮,乃李白的祖父那一代;遷徙之因,是李白的祖父李葸辭,厭惡甘肅地瘠,又喜歡四川之山水。當時,李白的父親十一歲;也因此,他說給兒女們聽的故事,纔會以其童年活在隴西時的所見所聞之種種爲主。

其實,研究李白,不如研究李白之詩;而研究李白之詩,又不如愛李白之詩、欣賞李白之詩。而愛其詩、賞其詩,則唱譜其詩所成之歌,乃是一種很徹底而完美的措施。此乃肇祺所以去年出版「歌頌流芳古到今」,及如今且要出版這一本「譜李白詩懷李白」的主要原因。如「重憶賀監」這支歌,雖譜僅二十個字之詩而成,然而,把它唱好了,却會使人體會出:李白與賀知章之間的至深之情。又如「靜夜思」,其詩雖亦僅爲二十個字,但肇祺却曾屢次對有緣說:「唱好了靜夜思,你就會變成作該詩時的李白。」;這就是唱「靜夜思」這支歌的醍醐味。而唱「登金陵鳳皇臺」,則會使人感覺到長江那滚滚水勢;而李白對中國山河的深深之愛,以及其即使置身在他多喜愛的環境,却仍在思念其故鄕四川那至深鄕愁,則可由「秋浦歌十五首其二」體會出來。「經亂離後天恩流夜郎憶舊遊書懷贈江夏韋太守良宰」這支歌雖較長,但却把當時的李白愁懣,表現無遺。有關較長之歌,則請讀者唱它時,把該支歌的調的起音降低些。其所以需要如此,乃因人的聲帶亦如手臂肌肉,經歷了較長時間之運動,便會緊張收縮,而減短其長度,以至使唱出的聲音調高的緣故。「猛虎行」中,則有李白與張旭相會於江蘇溧陽酒樓之事。於兩人歿後,被文宗詔稱唐朝三絕其二絕之邂逅,應屬歷史性鏡頭。而由詩由歌,亦都可見李白對張旭的尊崇,即使張旭當時已具不雅之「張顚」雅號。此乃李白之爲人其一斑。因爲,李白清楚:成一藝達一道,很不容易!而於「金陵江上遇蓬池隱者」,則可使人明白,所謂萍水相逢者其邂逅之至醇韻味:以紫綺裘換金陵酒,而「一語一執手」。啊!何等的無邪赤誠!放眼天下,究竟有幾人能做到如此?

爾來一人,豈非就是李白的寫照?李白,又何必與他人相提並論呢?孤獨的李白,從小就想把生命拋給國家人民了,而知其無此緣分後,却依舊把其生命,赤裸裸地發散給與他有緣之人、物、事。就是這分懷才不遇的孤獨,纔促使李白愛慕謝朓、謝安、謝尚,以及神仙的。這,怎麼會是消極?在「清平調詞三首」中,李白已把安祿山的危險性與唐玄宗將自食的後果寫出來了。所以,由唱這支歌,相信有心人便會嚼得出:李白對國運之將趨淒涼之痛其韻味的。而由於唱「夜泊牛渚懷古」,也定會明白,李白希望死後埋在安徽謝家青山之因啦!

千餘年來,李白的詩句中,無人肯加以深究的,即是「答湖州迦葉司馬問白是何人」之「金粟如來是後身」這一句。而對此句的解釋,也都只輕描淡寫地說:因爲,問李白之人剛好名迦葉,與佛陀的弟子摩訶迦葉尊者同名,於是,李白也就不經意地應對以佛教性的「金粟如來是後身」之句了。這種解釋,乃天大的錯誤!「金粟如來」,即「金粟大如來」,其通明界即天上界中之天日界語音爲「阿咖薩簸•日咱」。因此,「金粟如來是後身」,乃李白脫口而把其通明界即天上界來歷,直接了當地說出,如此而已。摩訶迦葉,其古代印度語音爲「麻哈•卡俠罷」,是肇祺往世跟隨佛陀後的稱呼。「金粟大如來」,乃於公元一九七七年三月九日十七時二十分「佈利呀」即「全大宇宙其連繫人與人之間之靈子線系統即暢緣生線系」成功之前,肇祺這一條魂,降生現象界即人間世時的兩意識境界之一。然而,「佈利呀」即「即暢緣生線系」於上述時間成功後的一段時間裏,肇祺便藉通明界同伴的協助,解體了創造「即暢緣生線系」所必須的人事結構,而於公元一九七九年一月十三日三時十八分恢復了本來面目「阿咖諦沙」。這就是李白一逢迦葉爲號之人,便藉其醉酒之勢,脫口而吟出其通明界來歷之因。而其所以能如此,則由於人醉酒時,表面意識較難自制,於是,潛在意識也就較容易流露到表面意識來的緣故。就是因爲具此摩訶迦葉與李白之間的關係,肇祺纔在寫如此內容之序的。目的,只在還給李白之人本來面目,還給李白之詩本來面目,如此而已!這樣,肇祺方覺得對得起李白一生的苦辛,對得起李白一生的成就!

有關李白的「登金陵鳳皇臺」與「鸚鵡洲」兩首詩,後人誹謗其爲學崔顥題在黃鶴樓之詩「黃鶴樓」,這一點,肇祺已在拙文「跋流水留連花芬芳」中提出,而發表在光華雜誌過了。其實,說學也好,說參考也好,說模仿也好,這對李白,眞的需要嗎?或者李白另有其用意?就像其中作於「黃鶴樓」之後的「鸚鵡洲」?倘「鸚鵡洲」是在學「黃鶴樓」的,則爲甚麼要學得那麼露骨呢?露骨得把「鸚鵡」二字,放在「黃鶴」二字其位置兩處?何必?設若後人能心平氣和地着眼這一點,則肇祺相信:便必不至於誣評李白了!至於「登金陵鳳皇臺」,則倘以其七句首二字爲「盡道」之定稿者而言,乃李白五十三歲夏,又登金陵鳳皇臺時作成的。然而,倘以其七句首二字爲「總爲」之初稿來說,那便是四十五歲秋之作了。李白的詩,絕非首首都如一般人所想像般一揮即成。他,作詩,只是絕對不做詩人容易患到的那種單在擇字、堆字、更字之文字遊戲罷了。因此,若是寫景之作要改其中之字,則他必定又到其現場,來憑其對該景中他想改之字其又一度感觸,纔會更改其用字的。就是因爲具此事實,肇祺也纔在拙文「跋流水留連花芬芳」中寫:「其實,李白在崔顥題黃鶴樓詩在黃鶴樓之前,就作了登金陵鳳皇臺。」此事了,因其中指的,乃是初稿的「登金陵鳳皇臺」。崔顥多李白兩歲,二十四歲中進士,他題「黃鶴樓」詩於黃鶴樓,乃他四十八歲那年五月之事。他四十八歲之年,即是李白四十六歲之年,其時,李白已作其七句首二字爲「總爲」的「登金陵鳳皇臺」了。在這事實之下,不曉得史料如何地傳,以至變成後人會誣評李白的「登金陵鳳皇臺」是學崔顥的「黃鶴樓」了呢?是因爲只知七句首二字爲「盡道」之「登金陵鳳皇臺」之吟作時間所致嗎?即使如此,却也需備崔顥題「黃鶴樓」於黃鶴樓之正確時間之史料方行呀!尚且,設若史料有所流傳,則也會流傳崔顥之人品罷?以崔顥的人品與李白的人品相比,倘眞的有學對方之詩其事發生過,則誰學誰纔較有可能呢?這就請有心人自己去推敲罷!肇祺與崔顥之間,其實,乃無寃無仇呀!肇祺只是不忍心李白,平白無故地蒙此寃罷了。

李白逝世後,已過了一二二七年。其間,雖人事已大非,但河山却僅是小改。李白曾深愛過的敬亭山與宛溪,却依然挾着宣城,而五老峯也仍舊層疊着屏風,大匡山也還依依不捨於江油那別具韻味的豐采。然而,只是,黃鶴樓却已非從前的黃鶴樓,鸚鵡洲也早被長江浪濤捲失其蹤影,鳳皇臺,則更是不甘示弱於鳳皇之去似地追尋着鳳皇,而散失於往日之渺茫之中了。因而,每唱起以李白之詩譜成之歌,則總會促使肇祺,以李白之意識,嚼嘗起李白那一世的種種,而又以肇祺這一世的意識,回味起李白在作那首詩時的感觸其韻味。但願這一册歌集,會有用、有益於我國文化於萬一;尚且,亦能促使愛李白之詩諸多人士,更能直接了當地愛起李白之詩,而同心協力於發揚李白之詩。

集在本册的五十三支歌其編排先後順序,乃依李太白全集中的詩部分其編排順序。但因全集中不具「別匡山」,所以,這一首,就把它編排在最後了。本册中六十六首李白之詩,其最早作品乃「別匡山」,最晚作品即「勞勞亭」。「別匡山」,是李白二十四歲那年四月,於四川大匡山之作;而「勞勞亭」,則李白逝世之年即六十一歲那年二月,於南京當年的勞勞亭之作。肇祺雖僅譜了李白之詩六十六首成歌,然而,這六十六首詩之中、之間,却脈搏着李白三十八載人生其生命熱血。因此,縱使後人對其賦之評價不高,但,肇祺還是要請有緣唱這一册中之歌「惜餘春賦」人士,在唱它時,能仔細嚼賞其韻味,而益加珍惜起照射在自己身上的一趟人生其短暫餘春之暉。

公元一九八九年

六月二十一日四時十五分

蔡肇祺 -

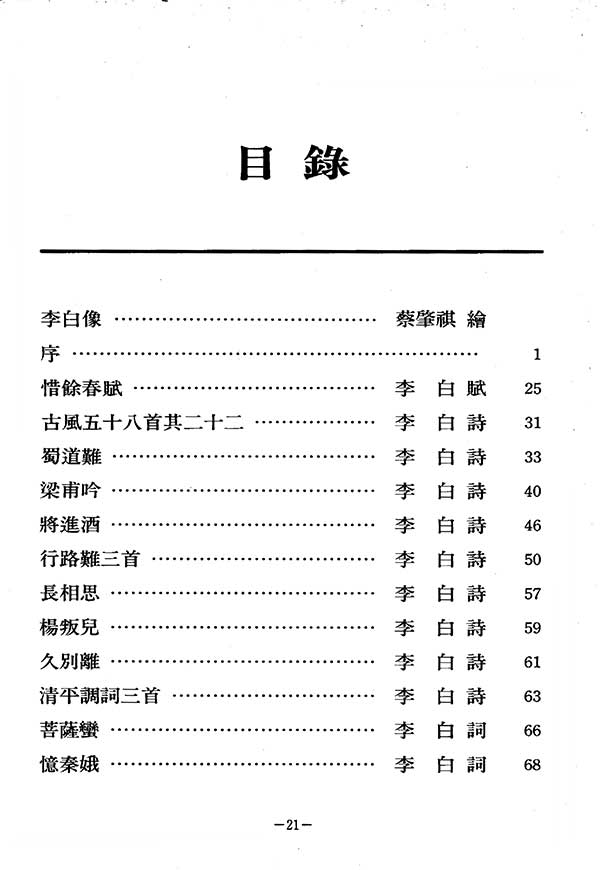

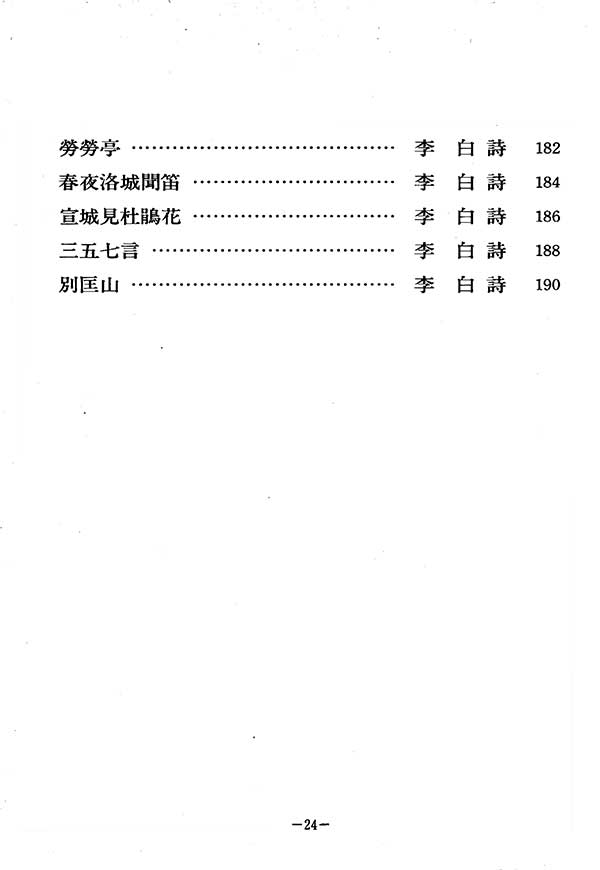

目錄